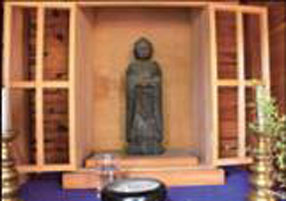

荒屋八幡神社の鰐口

鰐口とは、仏堂の正面軒先につり下げられた金属製梵音具(仏具)の一種で、鋳銅や鋳鉄製のものが多く、鐘鼓を二つ合わせた形状で鈴を扁平にしたような形をしています。上部に上からつるすための耳状の取手が左右にあるほか、下側半分の縁に沿って細い開口部と金の緒と呼ばれる布施があり、これで鼓面を打ち誓願成就を祈念しました。鼓面中央は撞座と呼ばれ圏線によって内側から撞座区、内区、外区に区分されます。荒屋八幡神社の鰐口の外区には、「奉掛八幡大菩薩御宝前成田氏安之尉生年十二歳敬白」と享保十九年(1734)の銘が刻まれています。奉納したものと考えられますが、由来などの詳細は不明です。■寸法:直径17㌢(鋳銅製)

|

名称

|

荒屋八幡神社の鰐口

|

|

よみ

|

あらやはちまんじんじゃのわにぐち

|

|

分類

|

仏像等

|

|

所在地

|

荒屋新町152番地1

|

|

指定状況

|

市指定文化財(歴史)

|

|

年代(年)

|

1734

|

このページを印刷する

このページを印刷する